ソーラーシェアリングについて

最近の気温の上昇と太陽の日射量の増加により、農業作物(穀物、野菜、果樹)が水不足や日射焼けで生育不良となり、収穫量が減少し、農家の収入が激減しています。この問題に対する防止策として、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、強い太陽光を遮る方法が考えられます。この方法であれば、一日の中で太陽と共に影が移動し、パネル下の日照も移動します。露地と比較してパネルにより放射収支が変化し、日中は涼しく、夜は暖かくする事ができます。

パネルの下部では、適した作物の有機栽培(無農薬、化学肥料不使用)を行うことで、国内の食料自給率を2022年の38%(エネルギー比)から2040年までに50%、2050年には80%に高めることを目指します。世界的な食料や飼料の不足(気候災害、農業従事者の減少、農作物の不作、飼料の高騰など)により、今後日本国内への輸入が難しくなる可能性があります。また、日本でも農家の減少が進んでおり、2020年には107万戸あった農家が2050年には17万戸に減少すると予測されています(日経2023年9月18日掲載)。このため、食料の輸入依存には限界があり、国内の食料自給率を上げ、農家が成り立つための対策を講じる必要があります。

農林水産省が2020年から進めている農地の上部に太陽光設備を設置するプロジェクトでは、太陽光発電による売電収入と作物販売収入を組み合わせることで、農業経営をさらに改善することが期待されています。このプロジェクトでは、自家発電による電力で自動潅水施肥システムを導入し、水不足や追肥の問題を解消します。

また、今後はガソリンや軽油を使用しない電動農機具の導入も視野に入れています。これにより、トラクターや電動農機具、施設園芸への電源供給が可能となり、災害時には被災地へ昼夜問わず電力を供給することができます。

これらの目標を達成するためには、環境省、農林水産省、経済産業省、自治体、地元金融機関の協力が不可欠です。各機関が連携して取り組むことで、農業の持続可能性を高め、農家の収入を安定させることができます。

有機農業について

世界的に見て、2050年までに有機農業を60%達成を目標とする中で、日本は目標としては25%程度にとどまっており、世界の水準から遅れています。

戦時中、大変な思いをされている中で終戦を迎え、海外から多くの引揚者が帰国後、食料は乏しい状況で農産物の増産に農家は苦労しました。その際、進駐軍が農薬の使用を提案し、日本政府がそれを受け入れて農産物増産が始まりました。それ以来、農薬の使用が日常化しています。しかし、米国の農薬会社は国民からの賠償問題により現在は別の会社に代わり、農薬の輸出を行っています。

2022年度には、完全な有機栽培を行っている業者は0.2%しかいません。これを2050年までに25%にするには、大変な努力が必要です。当社では、有機肥料を全て自社で生産しており、耕作方法も神戸大学農学部の名誉教授である保田茂先生から全社員が3年間学びました。

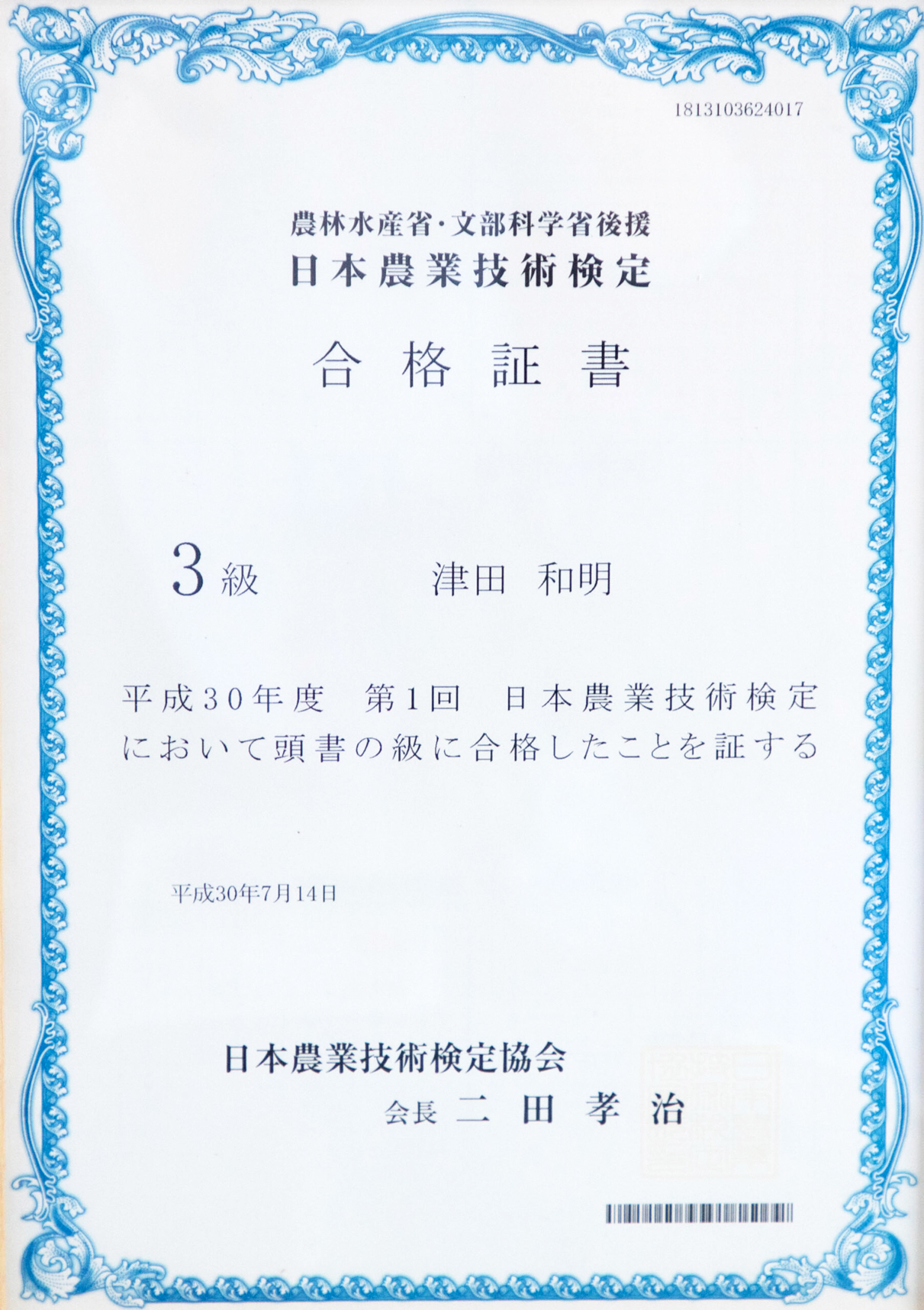

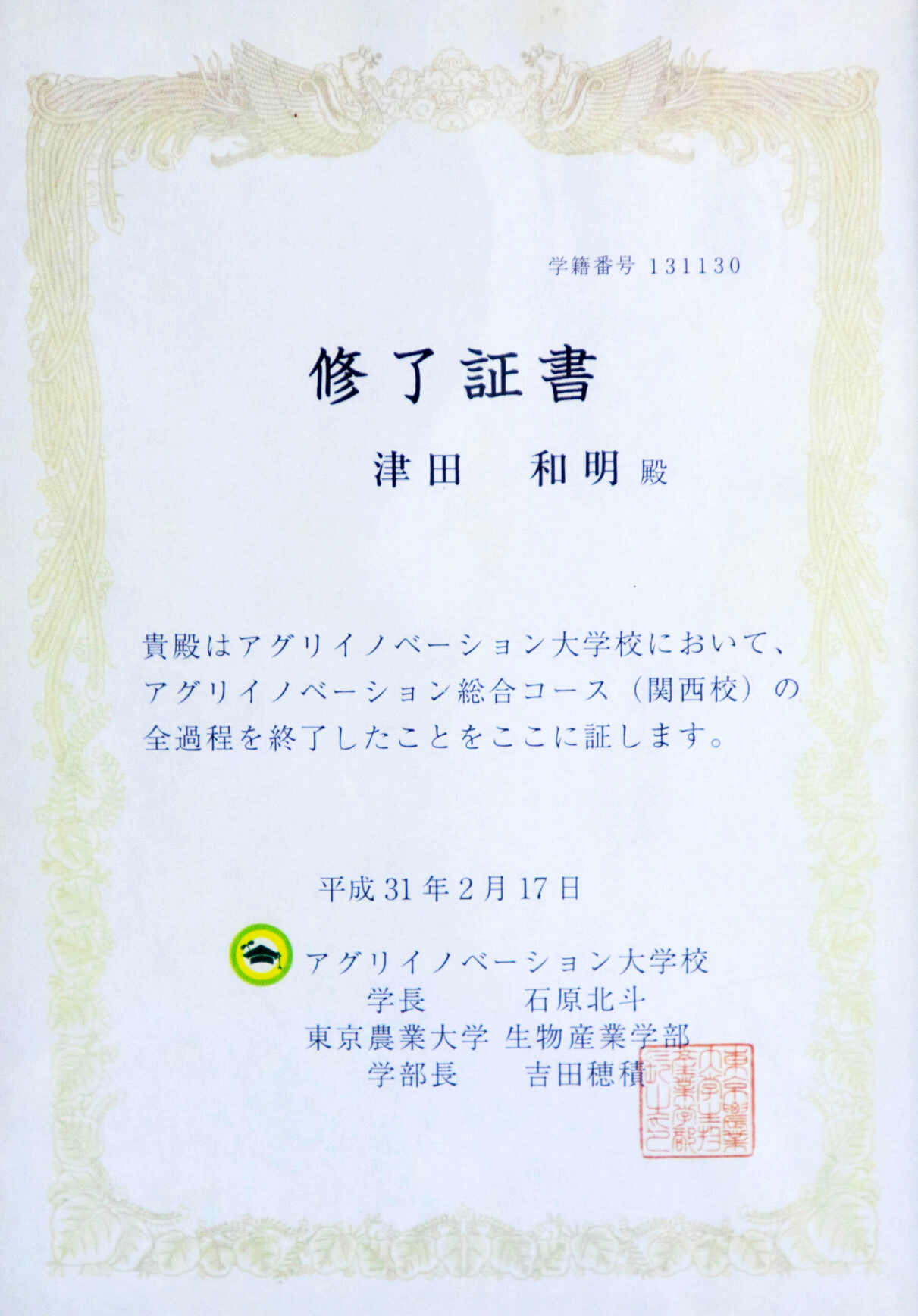

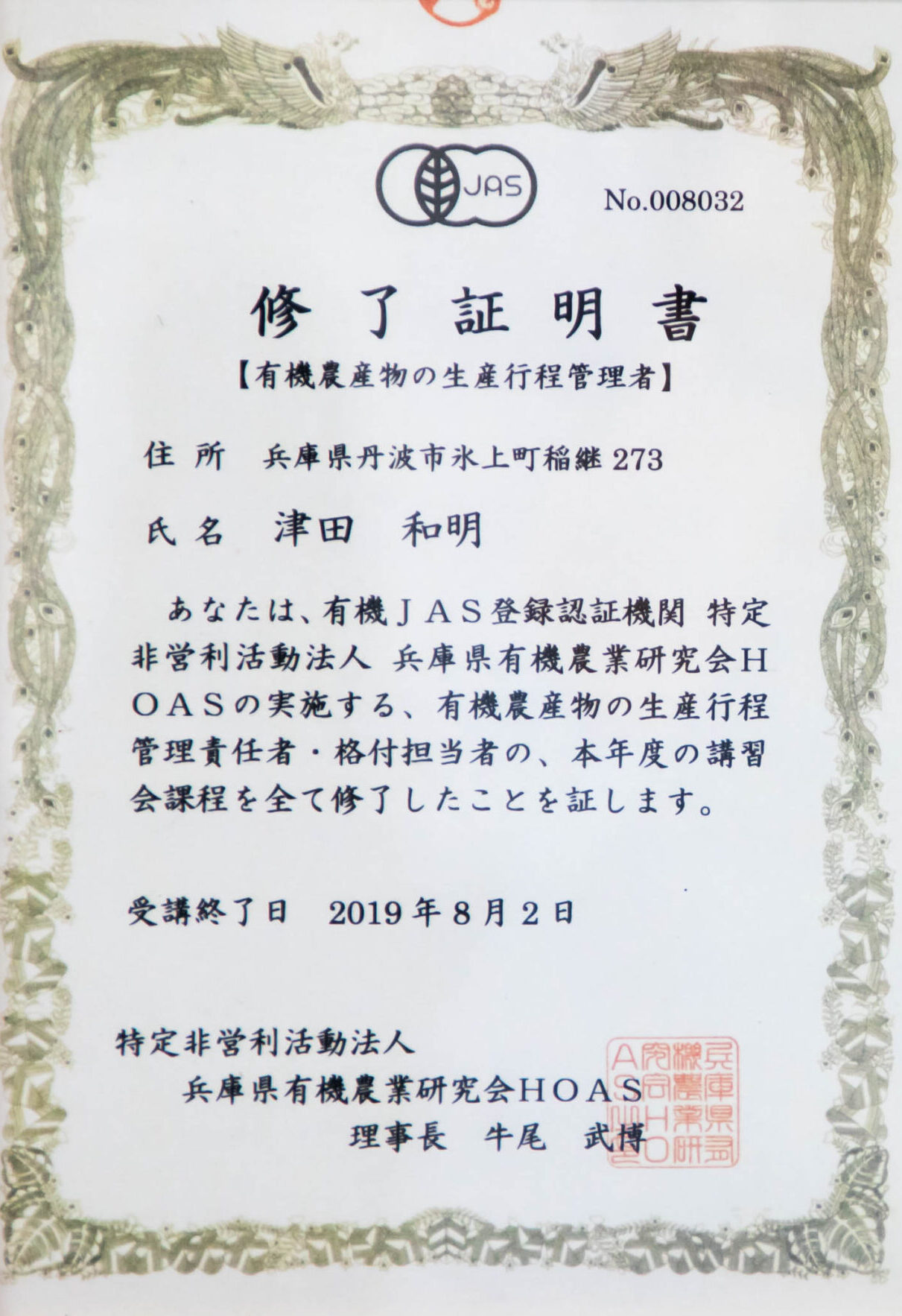

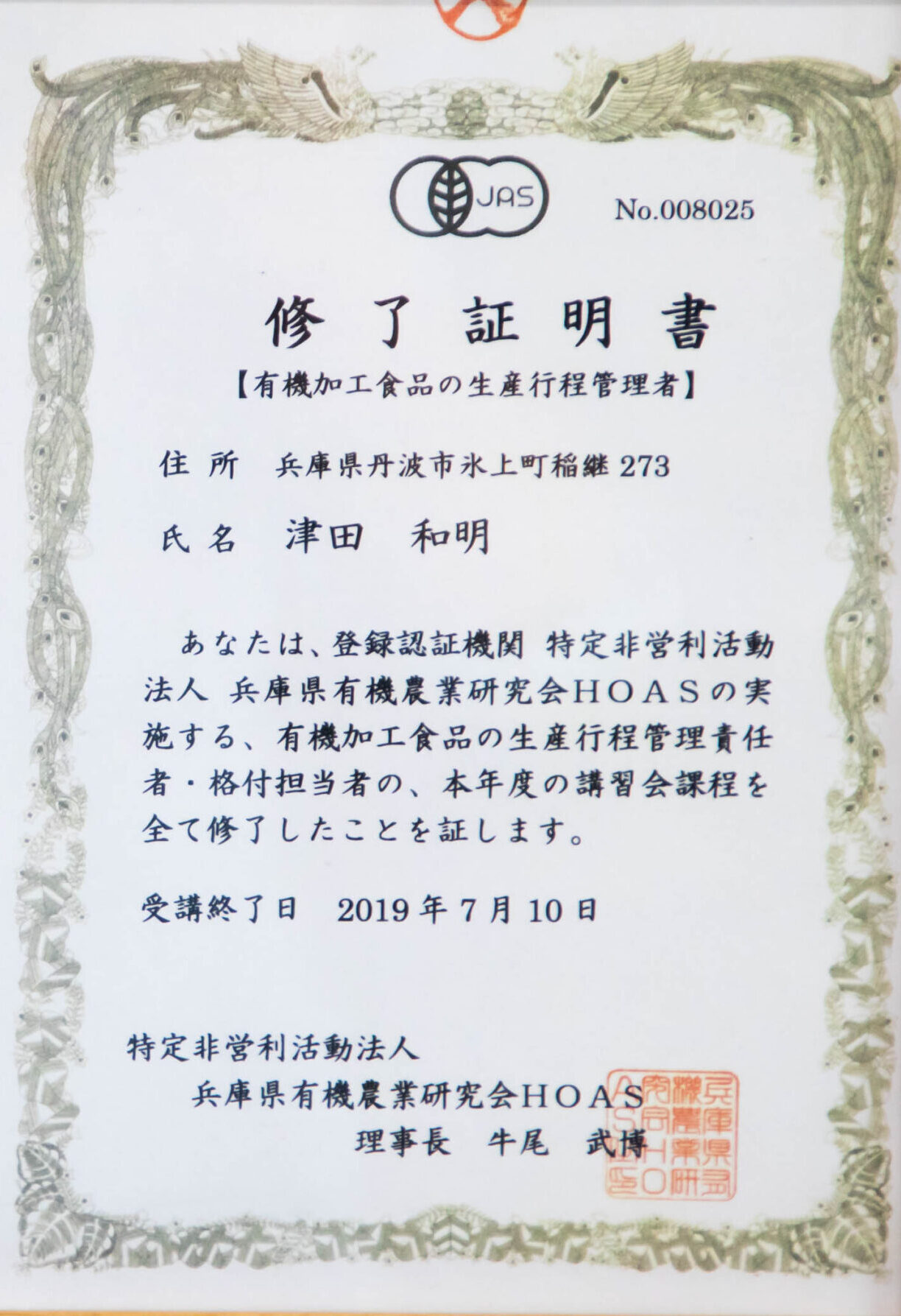

また、2016年には京都のアグリイノベーション大学で1年間学び、日本農業第一回検定試験で3級を取得しました。その後、2019年に日本の有機JASの認定を取得し、現在は有機栽培の田畑を3ヘクタール(3町)管理しています。

カーボンクレジットについて

有機栽培の作物は、安心・安全・健康に結びつき、私(代表取締役 津田)のこれからの人生をかけているCO₂撲滅にも大きく関係しています。農薬を使用している農地では微生物が死滅して存在しませんが、有機栽培の土壌には多くの微生物が存在しています。黒豆の苗を植え、大きくなる過程で葉から酸素とCO₂を吸収し、根に運びます。根毛から微生物に与えることで、CO₂が土壌に貯留されます。空気中のCO₂は1反当たり1.5~2トン貯留され、現在ヨーロッパでは1トンあたり16,000~24,000円で売買されています。日本では2028年ごろから始まる予定です。

有機栽培はこれから世界的に必要となり、売買も盛んになり、農地を有機で使用することで農家の収入も増え、消費者にも安心・安全・健康によい食料を届けることができます。

生産物の紹介

| 品目 | 種別 | 販売時期 |

|---|---|---|

| 米 | 玄米、精米、米粉 | 10月~ |

| 山田錦 | 酒造好適米 | 10月~ |

| 小麦 | 小麦 | 5月~ |

| 黒枝豆 | 枝付き、さやのみ | 10月~ |

| 黒大豆 | 大豆 | 10月~ |

| 大納言小豆 | 小豆 | 11月~ |

| スイートコーン | 房 | 10月~ |

| しいたけ | 袋入り | 11月~3月 |